黑龙江省博物馆虎年新春系列云展(二) ——虎虎生威 熠熠生辉

发布日期:2022-02-02 新闻来源:黑龙江省博物馆 编辑:宋阳 赵海旭 刘婉琪

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,值此新春佳节之际,黑龙江省博物馆虎年新春系列云展,邀您文化过年,在“活起来”的文物中品鉴历史。

信陵君盗符救赵的故事,一直被誉为美谈,其中之符,则为兵符。兵符是中国古代朝廷在传达命令、征调兵将或实施机要军事通信联络时所用凭证,分左右两半,合符为验。当时人们认为有着“百兽之王”之称的老虎有着“战无不胜”的寓意,因此他们在军事上也多以虎为尊,常将兵符铸刻成虎的形状,称之为“虎符”。

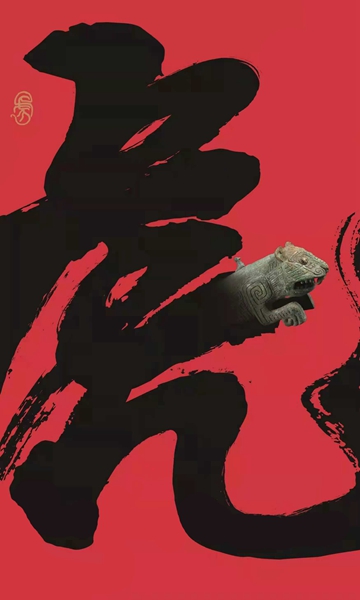

黑龙江省博物馆藏有半块东郡虎符,为左半,长7.5厘米、高3.0厘米、厚1.5厘米,呈伏虎状。此虎高额吊睛,嘴微张,耳上卷,四肢弯曲,短尾。虎腹部刻有“东郡左一”四字铭文,故名“东郡虎符”,背部刻脊文一行。此东郡虎符由西汉皇帝颁发给东郡郡守(或太守),其背面凹槽,周边有3个三角形榫卯,应与皇帝所持另一半相契合。

虎符起源于几千年前的春秋战国时期,多采用铜质制成。其由背到腹剖成两半,在分割面上有凹凸不平的榫,榫或呈字形或为图案纹饰,类似口令、密码一类,两器相合无隙。虎符一般右半存于朝廷或君王,左半颁发给统兵将帅或地方长官,素来都是专符专用,以充分保证君主对地方军队的控制权。需要调动军队时,君主将右半边虎符与带兵将帅的左半边虎符合二为一,当验证左右配合完整即表示命令可信,有权调动军队。目前,我国发现最早的虎符为秦惠文君的杜虎符。

虎符盛行于战国、秦、汉和魏晋,其形状、材质、刻铭方式等也有些许变化。战国至秦朝时,虎符上的铭文位于左右两侧,且文字相同,不用合符即可通读。自汉至隋之前,虎符均为铜质,铭文皆刻于虎脊之上,骑于中缝之间,只有合符方可通读,以验真伪。隋唐时期,兵符形状不再为虎形,如唐朝便采用鱼符、兔符及龟符以用作出入宫禁的凭证。南宋时曾一度恢复使用虎符,到了元朝则使用虎头牌,而后世慢慢就演变为普通铜牌了。

文化自信闪耀新时代,民族精神照亮新征程,2022年黑龙江省博物馆人将凝心聚力,砥砺前行,将为您献上更多的文化饕餮盛宴,请关注黑龙江博物馆官网和公众号,了解更多藏品和展览。

祝福祖国国泰民安,祝您万事顺心!

地址:南岗区红军街64号 电话:0451-53644151 传真:0451-53622745 邮编:150001 黑龙江广播电视台制作

开馆时间:周二至周日;9:00~16:30(16:00停止入馆)

年均访问量:368315人次

黑公网安备 23010302000146号