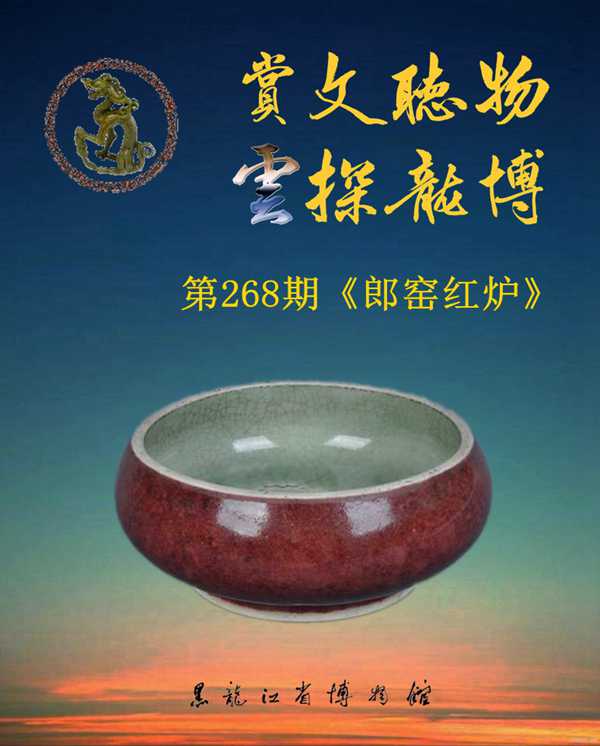

赏文听物 “云”探龙博——第268期《郎窑红炉》

发布日期:2021-12-24 新闻来源:黑龙江省博物馆 编辑:宋阳 赵海旭 刘婉琪

清朝康熙、雍正、乾隆三代,当时政治稳定,经济繁荣,社会生产力提高。日益庞大的国内外瓷器消费市场,三代帝王对瓷器的喜爱和重视,督陶官郎廷极、唐英等对御窑厂的苦心经营,种种原因促进了瓷器生产工艺技术进一步提升,瓷器产量达到了历史高峰。

高温铜红釉是以氧化铜为着色剂,在高温还原气氛中一次烧成。高温铜红釉,最早偶然出现于唐代的长沙窑,宋代钧窑初步掌握烧制技艺,元代成功地烧制出通体浑然一色的铜红釉器物,明代永乐、宣德时烧制出著名的“宝石红”釉。高温铜红釉在明宣德以后开始衰落,清代康熙时,在继承前代的基础上不断创新,烧制出郎窑红釉、豇豆红釉和霁红釉,高温铜红釉才再度兴盛。

郎窑红釉,一种高温铜红釉,是康熙时期江西巡抚郎廷极督理景德镇窑务时所创烧,故名郎窑红;因其釉色浓艳,如初凝的牛血,故又称“牛血红”。郎窑红釉仿明宣德宝石红釉,但比宣德红釉更鲜亮,具有一种强烈的玻璃质光泽,绚丽夺目,是我国名贵的铜红釉中呈色最鲜艳的,釉面开片。郎窑红釉在高温下流动性大,器物口沿处因釉薄而呈现自然白色,底部釉厚色浓甚至釉凝成堆。由于施郎窑红釉的器物在底足处理上都有刀削外足跟的做法,所以在一般情况下红釉釉层不会流至器足或与垫饼粘连,从而形成独特的风格,有“脱口垂足郎不流”之说。烧造过程中对烧成的气氛、温度等技术指标要求极高,烧制一件成功的产品非常困难,所以郎窑红釉瓷器在当时就很名贵,民谚有“若要穷,烧郎红”的说法。

郎窑红炉,清康熙年制,口径19.8厘米、足径14.2厘米、高9厘米。炉口微敛,扁圆腹,浅圈足。此炉内施苹果绿釉、开片,口沿有整齐的“灯草边”,外施郎红釉、开片,圈足外壁刀削外足跟,圈足内施白釉,微泛黄并开有细小纹片,“米汤底”,无款。

地址:南岗区红军街64号 电话:0451-53644151 传真:0451-53622745 邮编:150001 黑龙江广播电视台制作

开馆时间:周二至周日;9:00~16:30(16:00停止入馆)

年均访问量:368315人次

黑公网安备 23010302000146号