中华寿文化之黑龙江省博物馆藏清代文物系列云展(一)

发布日期:2021-10-01 新闻来源:黑龙江省博物馆 编辑:宋阳 赵海旭 刘婉琪

文物承载灿烂文明,传承历史文化。在祖国母亲华诞到来之际,黑龙江省博物馆精心挑选以“寿”为主题的清代馆藏文物,推出《中华寿文化之黑龙江省博物馆藏清代文物系列云展》,共涉及织绣、金银器、玉器、牙雕、瓷器、书画、珐琅和漆器八大文物类别。献礼祖国,祝国泰民安、繁荣昌盛!

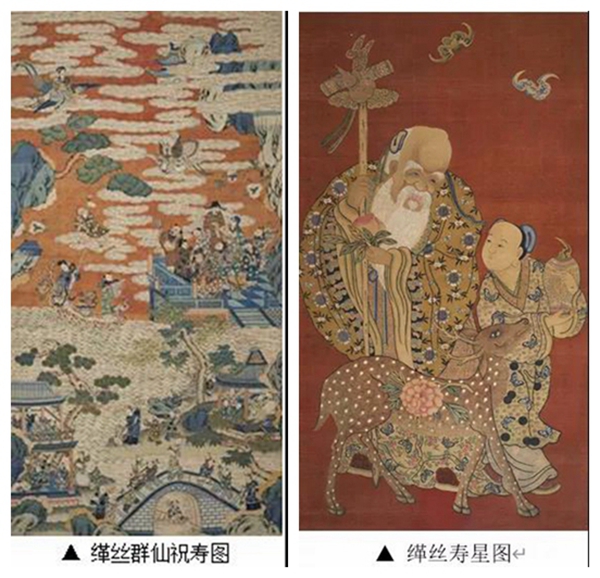

缂 丝

缂丝,中国传统丝织工艺品种之一,采用“通经断纬”的织法。以生丝为经,熟丝为纬,“细经粗纬”、“白经彩纬”,先在织机上安装好经线,经线下衬图案纹样,织工透过经丝,用毛笔将图案描绘在经丝面上,然后用多把长约十厘米、装有各种色纬的舟形小梭依照纹样的轮廓和色彩以小梭、拨子等工具,采用多种技法,将多种彩色纬丝分段缂织,各色纬丝仅于图案花纹需要处与经丝交织不贯通全幅,使织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕,类似刀刻的形象,“承空观之,如雕镂之象”。因缂丝工艺繁复,极费功夫,有“织中之圣”、“一寸缂丝一寸金”之名。

缂丝,其历史悠久,起源于汉代的“缂毛”技术,至迟到唐代,开始以丝线代替毛线织造,“缂丝”产生,唐、五代比较流行,到宋代已相当繁盛。清代缂丝创造了双面缂(又称透缂),正反两面纹饰均清楚平整,精细一致。清代还新创“缂绣混色法”,即把缂丝、刺绣和彩绘三者结合,在色线运用上,多采用两种不同色相或不同明度的色丝合捻而成的合色线,用以增强物象色彩肌理及明暗变化的表现力。清代缂丝生产的数量之多前所未有,除缂织书画、诗文、佛像外,还缂织袍服、屏风、靠垫、荷包和扇套等实用品。

麻 姑

麻姑,道教神话人物,又称寿仙娘娘、虚寂冲应真人。据《神仙传》记载,其为女性,修道于牟州东南姑馀山,中国东汉时应仙人王方平之召降于蔡经家,年十八九,貌美,自谓“已见东海三次变为桑田”,故古时以麻姑喻高寿。又流传有三月三日西王母寿辰,麻姑于绛珠河边以灵芝酿酒祝寿的故事。过去民间为女性祝寿多赠麻姑像,取名“麻姑献寿”。

绢绣东方朔偷桃图

绢绣东方朔偷桃图,清,纵61、横32厘米。东方朔,西汉时期著名文学家、官员,在民间神话传说中以长命一万八千岁而被奉为寿星,后世常用东方朔偷桃图庆贺帝王寿辰。东方朔偷桃的典故源于以下传说:汉武帝寿辰之日,宫殿前一只黑鸟从天而降,武帝不知其名,问,东方朔答:“此为西王母的坐骑‘青鸾’,王母即将前来为帝祝寿。”果然,顷刻间,西王母携七枚仙桃飘然而至。西王母除自留两枚仙桃外,余五枚献与武帝。帝食后欲留核种植。西王母言:“此桃三千年一生实,中原地薄,种之不生。”又指东方朔道:“他曾三次偷食我的仙桃。”此图画面表现东方朔从仙界偷得仙桃后疾走之状,东方朔肩扛偷摘的蟠桃,回首环顾,其偷桃得手后的得意之情和担心被发现的微妙心理被描绘得惟妙惟肖,整幅作品简洁生动。

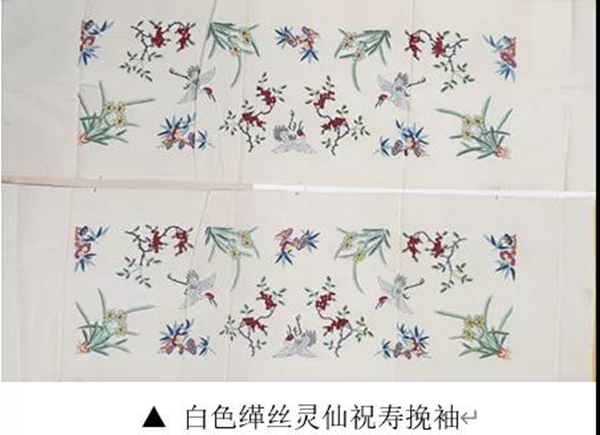

挽 袖

左右挽袖呈现构图的对称结构,往往是一对两幅完成一个或一组题材的图案。沈从文《中国古代服饰研究》“清初妇女装束”一章“女衫以二尺八寸为长,袖光尺二,外护袖以锦绣镶之(即挽袖。起于乾隆直流行到同光)。”挽袖,为清代女性服装袖口边缘的装饰部件,其上饰各种花纹图案,多以刺绣工艺为主,图案精美、做工精致。挽袖使用时以线缝缀在衣服之内, 既有装饰作用,又可以调节袖子的长短,又便于拆洗,美观而实用。

火 镰

火镰是一种取火工具,由钢条、火石和火绒组成,因钢条形似镰刀而得名。火镰选用的钢条得硬度合适,淬火得恰到好处。钢条上一般固定一个皮革等材质的荷包,荷包内平时存放火石和火绒。火石也称燧石,与钢条碰击会迸发火星。火绒是用蒲绒、棉絮等易燃物沾硝或硫磺制成,一沾火星就可点燃。平民百姓使用火镰,而清代皇宫贵族也离不开火镰。火镰的荷包上面一般有一个金属环,用绦带连接,与盛香料的荷包及盛牙签的、耳挖勺等物品一起佩带在衣服的腰带上,以备使用,体现了马背民族生活特点。

黑龙江省博物馆藏清代寿文化金银器

地址:南岗区红军街64号 电话:0451-53644151 传真:0451-53622745 邮编:150001 黑龙江广播电视台制作

开馆时间:周二至周日;9:00~16:30(16:00停止入馆)

年均访问量:368315人次

黑公网安备 23010302000146号